雷公是《黄帝内经》中的重要人物,是黄帝时代的医学家,参与黄帝明堂论医,地位仅次于医祖岐伯。新密岐伯山下有雷公河,涓涓细流,环绕山脚,雷公河源于雷公台。雷公是怎样一个人?他对《黄帝内经》有什么贡献?雷公在新密有什么故事呢?

雷公来自雷氏

雷氏是个古老姓氏,其历史源远流长,相传来自黄帝时代。宋人邓名世《古今姓氏书辩证》记载:雷氏“出自古诸侯方雷氏之后,后单姓雷,为国为氏。”雷是炎帝神农氏九世孙,因战功被黄帝封于方山(浮戏山古称方山、大方山,嵩山为外方山),建立诸侯国,后子孙以为国氏,复姓方雷氏,后又分为两支,一支姓方,一支姓雷。

《通志氏族略》云:“雷氏,方雷氏之后,女为黄帝妃,盖古诸侯之国。”雷氏因为协助轩辕黄帝战胜蚩尤,有功于国,把女儿名女节,许配给轩辕,所以黄帝次妃名叫方雷氏。《汉书》记载“方雷氏,黄帝妃。”方雷氏富有聪明才智,发明了骨针和梳子,骨针用来缝制衣服,梳子用来梳妆打扮。雷公应是来自雷氏的后裔。

黄帝元妃嫘祖即雷祖,与雷公同姓。《山海经·海内经》有“黄帝妻雷祖,生昌意”,可见,“嫘祖”通“雷祖”。清代著名学者郝懿行著《山海经笺疏》中有“雷,姓也;祖名也。”“嫘”“雷”二字古通用。“嫘”,既留下了母系氏族的遗迹,又留下蚕桑农业和制衣纺织的信息。“嫘”字中的“累”,其义为丝绳,偏旁下部的“系”就是蚕丝或绳索状,绳索由成丝的纤维搓成,有养蚕缧丝、纺纱织布之意。“雷祖”发明制衣,便称她为“嫘祖”,因嫘祖是黄帝妻子,后人也言黄帝发明纺纱织衣。

黄帝有四个妻子,元妃嫘祖,次妃方雷氏,两位都来自雷氏氏族,与黄帝族关系十分密切,二族有联姻关系。雷公深受黄帝信赖,与氏族之间世代友好不无关系。

雷公是个军医官?

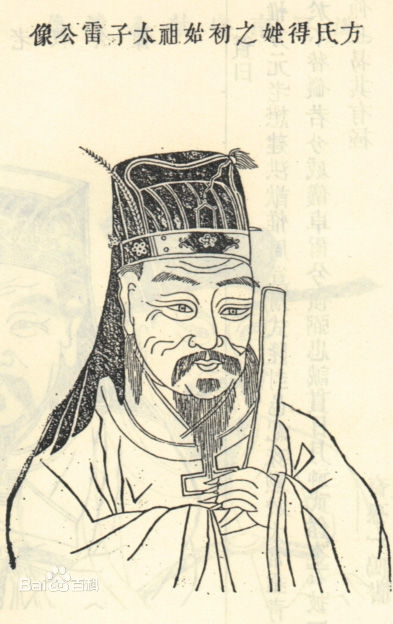

雷公是一个什么样的人呢?在这一座庙里,我们清晰地看到了雷公的形象。

在新密市具茨山东部的一座山峰——石楼山上,古木掩映,苍松环绕,轩辕宫坐落于山顶之上,庙创建不知何代,唐诗中已有此庙记载,庙内敬祀黄帝、岐伯、雷公,人称这里为黄帝、岐伯、雷公一问一答形成《黄帝内经》处。顺治十六年(1659年)《新郑县志》记载,“轩辕宫,在县西南大隗山,祀黄帝、岐伯、雷公。”雍正九年(1731年)《河南通志 寺观》记载:“轩辕宫,在新郑西南大隗山,祀黄帝、岐伯、雷公。”

庙内主殿一楹,神台上塑3人,与方志记载相吻合。中间坐像为黄帝,右为岐伯,左为雷公,黄帝为帝王形象,岐伯为老者形象,雷公为青壮年模样。且雷公形象出乎我们想象,雷公不是一个医学家的文人形象,而且一个头戴金盔、身披铠甲、腰悬宝剑、赤脸黑须、威风凛凛的将军。

这个场景,明明是在跟黄帝一起探讨医学之道,不会是穿帮了吧,难道雷公是领军打仗的人物吗?

在新密市岐伯山下,岐黄文化传承人张丙章先生告诉我。雷公原是一名军医官,跟随黄帝大将大鸿(鬼臾区)征战南北,讨伐蚩尤,但是有一年,部队在行军在遇到了瘟疫,将士们东倒西歪,战力大损,很多人因疫病死去,减员严重,大鸿诸看到部将因饱受疫病折磨,一个个倒下,心痛不已,又束手无策,雷公医术尚不精湛,多方施治,不见疗效,寝食难安。正在为难之时,岐伯被黄帝请入军中,经岐伯诊治,消除了瘟疫,全军军力大振,终于战胜蚩尤。

经过此次“战疫”,雷公对岐伯医术彻底信服,在黄帝指示下,雷公拜岐伯为师,深入学习医术,并在军中推广岐伯之术,为保障黄帝军队战斗力起了重要作用。后来,战争平息,安民疗疾成为国之大事,大鸿也拜岐伯为师,共同参与到岐黄事业,研究医学之道,把军事斗争中的医学成果应用于民生事业,遂成《黄帝内经》。

从大鸿、雷公由领军治军到研究医学,成为医学家,说明《黄帝内经》是由军事医学转为民用医学的。黄帝正是由于在战争中医学技术的先进,确保了将士的生命健康,提高了军队的战斗力,这种以人为本的精神提高了士气,从而为战胜蚩尤提供了先决条件。

在轩辕宫正前方二十多米处,有一个高耸的巨石,在凸凹不平的石面上,刻着两处具茨山岩画,都是排列整齐的凹穴。具茨山岩画是史前人类在具茨山活动期间在岩石上的刻画,分布在新密、禹州、新郑三县交界的高山巨石上, 不完全统计有2000多处,年代在4000年以上,已被列入河南省文物保护单位。具茨山岩画是何人所刻,有什么意义,众说纷坛,许多人称它为“黄帝岩画”。尤其刻在轩辕宫黄帝、岐伯、雷公论医之处的岩画, 《黄帝内经》又是黄帝时代留下的唯一遗作,它难道是解读记载或者《黄帝内经》的吗?

石楼山

“雷公五论”白话

《黄帝内经》主要是黄帝与岐伯等诸医家的对话,其中与岐伯的对话最多,占到全书的三分之二。但是与雷公的对话占有明显的篇幅,其中雷公五论“征四失论”“著至教论”“示从容论”“疏五过论”“阴阳类论”影响重大,我们从黄帝与雷公的对话中可以看到雷公的医学思想,也可以看到雷公在《黄帝内经》中的地位和作用。黄帝与雷公讨论医药问题的问答,一问一答颇为亲切自然,诚恳恭敬,丝毫没有“君臣有别”的约束。

征四失论(《黄帝内经·素问》第四十八篇)

黄帝在明堂,雷公侍坐。黄帝曰:夫子所通书,受事众多矣。试言得失之意,所以得之,所以失之。

雷公对曰:循经受业,皆言十全,其时有过失者,请闻其事解也。

【白话】

黄帝坐在明堂里,雷公在一旁侍坐。黄帝说:先生所读医书和所历医事,已经相当多了。请你谈谈你对治病的成功与失败,能够治愈的原因,没有治愈的原因的看法。

雷公回答说:依据医经上的记载和老师的传授,都说可以收到十全的完善疗效,但在治疗中还是经常会有无法治愈的情况,希望听听对此的解释。

著至教论(《黄帝内经·素问》第七十五篇 )

黄帝坐明堂召雷公而问之曰:子知医之道乎?

雷公对日:诵而颇能解,解而未能别,别而未能明,明而未能彰,足以治群僚,不足至侯王。愿得受树天之度,四时阴阳合之,别星辰与日月光,以彰经术,后世益明,上通神农,着至教,疑于二皇。

帝日:善。无失之,此皆阴阳表里,上下雌雄相输应也。而道上知天文,下知地理,中知人事,可以长久,以教众庶,亦不疑殆,医道论篇,可传后世,可以为宝。

雷公日:请受道讽诵用解。

【白话】

黄帝坐于明堂,召见雷公问道:你懂得医学的道理吗?

雷公回答说:我诵读医书不能完全理解,有的虽能粗浅的理解,但不能分析辨别,有的虽能分析辨别,但不能深入了解其精奥,有的虽能了解其精奥,但不能但不能加以阐发和应用。所以我的,只足以治疗一般官吏的病,不足以治疗侯王之疾。我很希望你能给我关于树立天之度数,如何合之四时阴阳,测日月星辰之光等方面的知识,以进一步阐发其道理,使后世更加明了,可以上通于神农,并让这些精确的道理得到发扬,其功可以拟二皇。

黄帝说:好。不要忘掉,这些都是阴阳表里上下雌雄相互应和的道理,就医学而言,必须上通天文,下通地理,中知人事,才能长久流传下去,用以教导群众,也不致发生疑惑,只有这样的医学论篇,才能传于后世,而作为宝贵的遗产。

雷公说:请把这些道理传授给我,以便背诵和理解。

示从容论(《黄帝内经·素问》第七十六篇)

黄帝燕坐,召雷公而问之曰:汝受术诵书者,若能览观杂学,及于比类,通合道理,为余言子所长,五脏六腑,胆、胃、大小肠、脾、胞、膀胱、脑髓,涕、唾、哭泣、悲哀,水所从行,此皆人之所生,治之过失,子务明之,可以十全,即不能知,为世所怨。

雷公曰:臣请诵《脉经·上下篇》甚众多矣,别异比类,犹未能以十全,又安足以明之?

【白话】

黄帝安坐,召唤雷公问道:你是学习医术,诵读医书的,或能广阅览群书,并能取象比类,贯通融会医学的道理。对我谈谈你的专长吧。五脏六腑、胆、为、大小肠、脾、胞、膀胱、服髓、涕唾,哭泣悲哀,皆五液所从运行,这一切都是人体赖以生存,治疗中易于产生过失的,你务必明了,治病时就放可十全,若不能通晓,就不免要出差错,而为世人抱怨。

雷公回答说:我诵读过《脉经》上、下篇以外,以素所通晓的理论,来解释五脏之所病,六腑之所不和,针石治疗之所败,毒药治疗之所宜,以及汤液滋味等方面的内容,并具体说明其症状,详细地作出回答,如果有不知道的地方,请提出来问我。

疏五过论(《黄帝内经·素问》第七十七篇)

黄帝曰:呜呼远哉!闵闵乎若视深渊,若迎浮云,视深渊尚可测,迎浮云莫知其际。圣人之术,为万民式,论裁志意,必有法则,循经守数,接循医事,为万民副,故事有五过四德,汝知之乎?

雷公避席再拜曰:臣年幼小,蒙愚以惑,不闻五过与四德,比类形名,虚引其经,心无所对。

【白话】

黄帝说:哎呀!真是深远奥妙啊!研究医学的道理就好像在俯视幽深的渊谷,好像在仰视天空的浮云。俯视渊谷尚可测量其深度,仰视浮云,却不能测知其边际。圣人的医术,可作为百姓依循的典范,其讨论决定医学上的认识,必定有一定的法则。遵守自然的常规和法则,依照医学的原则治疗疾病,从而为百姓造福。所以,医事上有五过的说法,你知道吗?

雷公起坐再拜后回答说:我年少识浅,天资愚笨,见闻不广,没有听说过五过与四德的说法。虽然知道比类形名,亦只是虚引经义,并未明了其远大博深的道理,难以回答你所提出的问题。

阴阳类论(《黄帝内经·素问》第七十九篇)

孟春始至,黄帝燕坐,临观八极,正八风之气,而问雷公曰:阴阳之类,经脉之道,五中所主,何藏最贵?

雷公对日:春甲乙青,中主肝,治七十二日,是脉之主时,臣以其藏最贵。

帝曰:却念上下经,阴阳从容,子所言最贵,其下也。

雷公致斋七日,旦复侍坐。

【白话】

在立春的这一天,黄帝很安闲地坐者,观看八方的远景,侯察八风的方向,向雷公问道:按照陰陽的分析方法和经脉理论,配合五脏主时,你认为哪一脏最贵?

雷公回答说:春季为一年之首,属甲乙木,其色青,五脏中主肝,肝旺于春季七十二日,此时也是肝脉当令的时候,所以我认为肝脏最贵。

黄帝道:我依据《上、下经》陰陽比例分析的理论来体会,你认为最贵的,却是其中最贱下的。

雷公斋戒了七天,早晨又侍坐于黄帝的一旁。

雷公为《黄帝内经》传人

在《黄帝内经》论医的诸医学家中,雷公与其他人的地位明显有所不同。岐伯、鬼臾区、伯高好似老医学专家,黄帝与他们的几个的对话比较谦和,然而对雷公这样的后生,黄帝的语气中常常有考问、责问、训导,并回答其提问。

如《黄帝内经》的《灵枢·经脉篇》记载的是雷公向黄帝问《禁服》篇中有关针刺治病及气血经脉的运行情况。如《素问·徵四失论篇》记载雷公在明堂向黄帝讨教理论知识在医疗实践中时有过失的原因,黄帝直言不讳地说,那是由于“子(你)年少,智未及邪,将言以杂合耶。”《疏五过论篇》中有黄帝训导雷公的事例,“雷公避席拜曰:臣年幼小,蒙愚以惑,不闻五过四德,此类形名,虚引其经,心无所对。”这又是黄帝对臣下施上喻性文化的例证。在古代,一位老者,可能就是一部百科全书,甚至是一座图书馆,他们是历史的见证亲历者,甚至是重大事件的参与者。我们在对话中,可以看到雷公年纪较轻,辈分较小,面对黄帝、岐伯等问话,明显含有谨慎、谦卑、恭敬。

黄帝在《素问·玉机真藏论篇》中说“吾得脉之大要。天下至数,五色脉变,揆度奇恒,道在于一。神转不回,回则不转,乃失其机。至数之要,迫近以微,著之玉版,藏之脏腑,每旦读之,谓之玉机。”可见,黄帝之时,曾把医学研究的论著刻在玉版上,新密在密玉,《山海经》中普记载“黄帝探密山之玉”,黄帝是否把《黄帝内经》刻在密玉上?黄帝不但把经论刻在玉版上,还要每天早上都要诵读,不但自己诵读,还要求他们诵读,从而“藏之肺腑”,传诸后世。在与雷公的问话中,明显含有考问之意。雷公在问对中“诵而颇能解”“臣请诵《脉经·上下篇》甚众多矣”等语,象学生背书一样,把自己诵读的结果和个人的理解向黄帝请益。雷公在《禁服》中自称“细子”,《五色》中自称“小子”,在《黄帝内经·素问·疏五过论篇》中记载,黄帝向雷公发问,雷公却不会作答,自称“臣年幼小”。黄帝并没有因此怪罪雷公,而且还耐心讲解。可以看出来,黄帝对雷公很是宠爱,这种宠爱满含着长辈对晚生的期待。由于自己年轮较小,资历较浅,学问未成,以学生和晚辈自处,如此看来,雷公好似黄帝、岐伯等人带的“博士研究生”。

西晋甫谧《针灸甲乙经·序》云:“黄帝谘访岐伯、伯高、少俞之徒,……而针道生焉。其论至妙,雷公受业,传之于后。”雷公受业弟子之职明矣,担当文化传人,非他莫属。因此,我们可以说,雷公既是《黄帝内经》的参与者,又是《黄帝内经》的传人。

具茨山岩画

雷公被尊为医圣

雷公因在草药及针灸方面有突出贡献,被尊为“针灸之祖”。有研究者人认为,雷公对人体息脉也有研究,并早于战国时期的扁鹊,应为“望闻问切”之术的“鼻祖”。

据史料记载,雷公研究医学,自知身负重担,“压力山大”的他常常失眠。在张人元所著的《中华姓氏故事》中有讲述,一日,雷公又睡不着觉了,突然,一只小羊从羊圈蹿出,跑到他身边,吓得他出了一身冷汗。无意中他的手触到胸口,发现心脏跳动剧烈。当时,他猛然一惊,想到:为何人的心跳时快时慢,时急时缓?随即,他又思索死人心脏为何不会跳动。

这时,他恍然醒悟:心跳的轻重缓急可能与人的生命有关。当夜,他就开始了对人体息脉的研究。因此,有后世认为,雷公先于扁鹊研究“望而知之”的问题,他才是“望闻问切”之术的“鼻祖”。在《黄帝内经》中有记载,雷公在关于针灸论述上与黄帝讨论了“凡刺之理”,以及望面色而诊断疾病的理论。并且,“藏象经络”的研究也是《黄帝内经》的主要内容。由此,有人认为,雷公是脉学的“鼻祖”之说并非空穴来风。

雷公被黄帝赏识器重,在针灸之术上有所成就,雷公的事业可谓一帆风顺。不过,雷公真正的事业巅峰是在草药研究上取得突破。《中华姓氏故事》中有关于雷公医学成就的介绍。相传,一日,雷公正在采集草药,被一条毒蛇所伤,他的手背变得又肿又黑。不知如何医治,雷公就将附近的野草嚼烂涂在伤口上,但试了多种仍不见效。最后,雷公扯起了莲花形状的野草将其揉烂敷在伤口上,没想到,伤口慢慢消肿,紫黑的血水缓缓流出。受此启发,雷公踏遍名山大川,尝遍百草。经多年潜心研究,他悉知什么草药治什么病,并尝试将草药混合使用,对族人贡献巨大,被尊称为“医圣”。

在《雷公炮炙论》中提到,雷公是散、膏、丹的创始人。如今中药店里用的舂药工具,如雷碗、雷锤等,都是纪念“医圣”雷公的佐证。由此可揣测,雷公应为中成药的开拓者。

雷公台与雷公河

新密市是中华岐黄文化发祥圣地,新密市东南部具茨山一带,岐黄文化的遗迹众多,与岐伯相关的主要遗迹有岐伯山、岐伯墓,岐伯泉、岐伯洞等,与雷公相关的主要遗迹有轩辕宫、雷公台、雷公河,这都成为构成岐黄文化的重要地物要素。

轩辕宫所在山峰石楼山,与雷公台、大鸿山处在同一山脉线上,山势陡峭,峰峦竞秀,高出云表,成为禹州市和新密市的界山,由于山岚雾绕,晴云飘荡,烟霞弥漫,被誉为“大隗晴岚”,是古密八景之一。雷公台海拔700多米,比大鸿山稍低,山顶少平,远看似一台子,本为雷公台,由于岐黄文化年淹久远,一些人将雷公台念成了“擂鼓台”,绘声绘色地讲在此擂鼓,声传百里,壮大了大鸿练军的声威。

雷公台与大鸿山东西相连,山下北麓为槐树岭村寨后组,山半腰沟壑蜿转处有一泉水,常年不绝,向北流,穿行在深沟峡谷中,经楚家门、李家庄、瓦房院、槐树岭,进入申门村裴家门水库、草庙水库(已废),然后进入方沟村程庄、方沟。雷公河在进入裴家门后,环绕在岐伯山西坡、北头,在方沟村向东北方向流,到方沟村和养老湾村交界处独孤峰下的红石滩与泽河相汇,全程约6公里。

雷公河与泽河汇流处

雷公河以前是个常流河,沿岸绿树成荫,百鸟喧哗,河水奔腾,潭泉如串珠。草庙水库由于泥沙淤积,水库变成了水草地,库容很小,水涌漫水坝,形成一道瀑布,白练直下,迸珠溅玉,清脆的水声沁人肺腑,让人流恋忘返。由于降水量减少,雷公河现在变成了季节河,在裴家门水库,还能见到了一汪碧水。到了洵期,一条流淌着美丽传说的河流才能显露真容,随处闪耀银色的光芒。

雷公河上裴家门水库

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣。和平是如此珍贵,生命是如高尚,黄帝时代以人为本、关怀生命探索大医至道、天人大道的科学论著,通过《黄帝内经》传承至今,依然象雷公河的一路银光一样光华无限,照耀万古千秋。

张怀州,1967年出生于新密市超化镇申沟村,1990年毕业于河南师范大学政教系。 中共党员,新密市委党校高级讲师、原校务委员,曾任新密市委党校教研室主任、市情研究室主任。新密市政协文史委员,郑州市政协文史资料员,新密市医祖岐伯文化交流中心副主任,新密市旅游文化研究会副会长,新密红色文化促进会专家组副组长,中原国学名师,河南省全民阅读优秀志愿者,河南省读经教育联合会原常务副会长。 长期致力于地方红色文化的研究和中华经典诵读工程的推广。编著有《新密史话》《溱洧古文》《新密市革命老区发展史》《中共新密市委党校志》等著作。